La protección de datos e Inteligencia Artificial (IA) se relacionan con el uso de datos personales. Por ello, surge la preocupación y la interrogante: ¿cómo se utilizan los datos para el desarrollo de la IA? A esto se suman cuestiones relativas a la protección, el respeto a los derechos humanos y los marcos normativos implementados y aplicados en los ordenamientos jurídicos de los estados. En este sentido, la Red Iberoamericana de Protección de Datos señaló en el año 2019 que “la regulación no solo tiene en cuenta los intereses del titular del dato, sino que también reconoce la necesidad de los datos para diversas actividades lícitas, legítimas y de interés general”. En todo caso, en abril de 2023, la Carta Iberoamericana de Principios de Derechos en Entornos Digitales ha advertido que “la innovación tecnológica y los nuevos desarrollos tecnológicos y científicos, tales como la Inteligencia Artificial, neurotecnologías o computación cuántica, entre otros, suponen retos que deben abordarse garantizando los derechos de las personas”.

Por ello, las reglas que se incorporen en cada Estado deben garantizar un adecuado uso y tratamiento de los datos para evitar abusos que vulneren los derechos de los titulares. En este contexto nacen las preguntas: ¿estamos realmente protegidos? ¿en qué medida la IA puede ser utilizada para vulnerar estos derechos? y ¿cómo proteger los datos personales en el tiempo actual?

Derechos de protección de datos y desafíos de la IA

Para Luis Ordóñez, docente investigador de la UTPL, especialista en Derechos Digitales y Protección de Datos, que es justamente el nombre del grupo de investigación que dirige y estudia estos temas, indica que es necesario conocer y entender cuáles son las facultades de control que se desprenden del derecho fundamental a la protección de datos personales. Inicialmente, dichas facultades estaban enmarcadas en los denominados derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición, los cuales permiten que los titulares de la información personal puedan controlar y decidir sobre sus datos frente al tratamiento que realiza una institución pública o privada cuando la información sea incorrecta, inexacta o vulnere un derecho o una libertad.

Sin embargo, con la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, estas facultades de control han llegado a denominarse derechos ARCO +, incorporando otras facultades relacionadas con el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, permitiendo en este último caso ejercer un control de los datos a partir del uso y aplicación de la IA.

Responsabilidad en el tratamiento de datos personales

Si bien los titulares poseen los derechos de controlar sus datos, desde otra perspectiva emerge la importancia de la concientización para entregar y monitorear nuestra propia información. En todo caso, frente al tratamiento de datos realizado por terceros, también debe entenderse que existen obligaciones para proteger la información, particularmente de forma ética u observando normas deontológicas. Así, tanto los responsables como los encargados del tratamiento de datos deben conocer los límites que tienen. Todo ello redunda en la importancia de saber qué datos debo o no compartir y, en suma, los riesgos que implica proporcionar información personal sensible como el número de identificación, condición socioeconómica, estado de salud o condición de género.

Ante lo expuesto, Luis Ordóñez señala que la doctrina y la jurisprudencia internacional han catalogado al derecho fundamental de protección de datos personales como un instituto de garantías para la defensa de otros derechos. Entre ellos, la intimidad, la privacidad, la imagen, la identidad, la libertad de expresión, el honor, la dignidad o el desarrollo de la personalidad.

Legislación y educación en protección de datos en Ecuador

En Ecuador, para garantizar los derechos de los titulares de los datos personales, en mayo de 2021 se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No obstante, en lo que se refiere al régimen de sanciones, este entró en vigor en mayo de 2023.

Ahora bien, conforme a lo resaltado en líneas anteriores, dicha Ley promueve la construcción de una cultura de protección de datos, sustentada en el derecho a la educación digital. Así, con estricto apego al respeto de la dignidad humana y de la integridad de las personas, se pretende generar entornos digitales seguros y equilibrados, basados sobre procesos de alfabetización. Sin duda, esto no solamente afecta a la labor de las instituciones educativas. En este ámbito, también cumplen un papel relevante los padres, las familias y la sociedad en general.

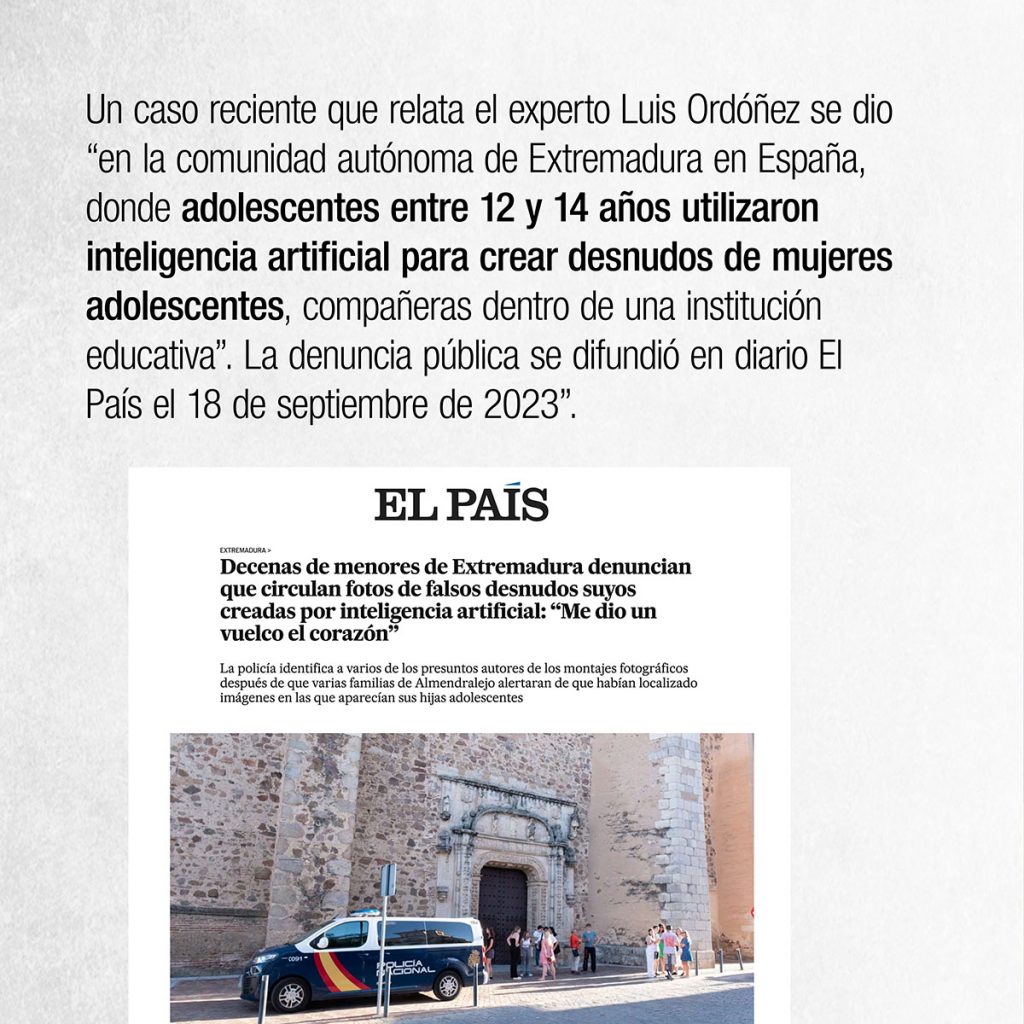

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es sin duda una norma jurídica que respalda a las personas, pero parece que aquello no es suficiente. Las intromisiones ilegítimas en la vida privada de las personas a partir de tratamientos ilícitos se siguen presentando, y más aún con el desarrollo de la IA. Un caso reciente que relata el experto Luis Ordóñez se dio “en la comunidad autónoma de Extremadura en España, donde adolescentes entre 12 y 14 años utilizaron inteligencia artificial para crear desnudos de mujeres adolescentes, compañeras dentro de una institución educativa”. La denuncia pública se difundió en diario El País el 18 de septiembre de 2023”.

Esto responde a dos cuestiones. En primer lugar, al desarrollo de tecnologías emergentes, que es ineludible. No podemos escapar al desarrollo tecnológico, pero, a la vez, recalcamos la importancia de la educación digital y de entender que existen límites en el ciberespacio.

Analizando el caso expuesto, las fotografías de desnudos creadas con IA son imágenes irreales obtenidas de estas herramientas en las cuales el cuerpo desnudo es falso, pero la imagen o el rostro de las mujeres adolescentes es real. En este caso actúa el derecho fundamental a la protección de datos personales porque este protege en sí mismo a los datos personales. Desde esta perspectiva advertimos que un dato personal es todo aquello que nos identifica o hace identificables. Una imagen o el rostro de una persona constituye un dato personal.

En Ecuador existe la sentencia 2064 de la Corte Constitucional “Habeas data para impedir la divulgación de fotos íntimas”, en la cual se analiza las violaciones a la intimidad y privacidad a partir de intromisiones ilegítimas. En este plano, el desarrollo de tecnologías o tratamientos automatizados tienen que mirarse con mucho cuidado y, aún más, si hablamos de inteligencia artificial.

Particularmente, en el área de delitos informáticos, especial interés tiene el estudio de fraudes informáticos que se producen con la información expuesta por usuarios o por terceros en plataformas digitales o redes sociales, y que los ciberdelincuentes utilizan para suplantar la identidad de una persona a través de cualquier medio digital. Hay que tomar en cuenta que la suplantación de identidad se disparó más durante la pandemia, y en los casos denunciados en la Fiscalía se logró determinar responsabilidades.

Derecho penal informático y delitos en el entorno digital

Desde la perspectiva del Derecho Penal Informático interesa al grupo de investigación conductas relacionadas con el Grooming, descrito en el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona el delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Los delincuentes fingen ser menores de edad (suplantación de identidad) y se contactan con menores, principalmente por redes sociales, con fines sexuales. Además, dentro de esta línea, también atañen las últimas reformas que entraron en vigor en agosto de 2021, por las cuales se sanciona el acoso escolar y académico conocido como ciberbullying o ciberacoso.

Para conocer la incidencia del ciberacoso, el Grupo de Investigación de Derechos Digitales y Protección de Datos Personales está ejecutando un proyecto integrador, de investigación y vinculación con la colectividad, denominado “El ciberacoso en las comunidades de aprendizaje”. Para este fin, se ha incorporado las precisiones que realiza la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 456 que refiere a “La justicia restaurativa y derecho al debido proceso en contextos educativos / sexting” y que se aplicó en el caso de una estudiante que reenvió fotos íntimas de una compañera del colegio desde su teléfono y que fue sancionada con la suspensión y retiro de su dispositivo. Según Ordóñez esto encaja perfectamente con las últimas prácticas que no solamente se dieron con el caso de España que había referido, sino también con un caso en nuestro país en un colegio ubicado en Quito en el cual un grupo de estudiantes a través del uso de inteligencia artificial crearon desnudos y los compartieron.

El proyecto en sí tiene por objeto analizar a profundidad la naturaleza del sexting como una práctica que eventualmente puede llegar a afectar la protección de datos personales y la vida privada de los adolescentes. La investigación tiene un tiempo de ejecución de dos años, al término de lo cual se dará a conocer resultados.

ESTE CONTENIDO ES PARTE DE…