Los desechos plásticos son una grave amenaza ambiental, especialmente para los océanos, que se han convertido en su principal sumidero. Los microplásticos, que provienen principalmente de la degradación de objetos más grandes, afectan tanto la vida terrestre como marina, impactando la salud humana de diversas maneras, incluida su incorporación en la cadena alimentaria. Lorena Riofrío, Carlos Naranjo, Carlos Íñiguez y María Naranjo, investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), están estudiando estos impactos y abogando por un cambio cultural significativo para reducir la contaminación por plásticos.

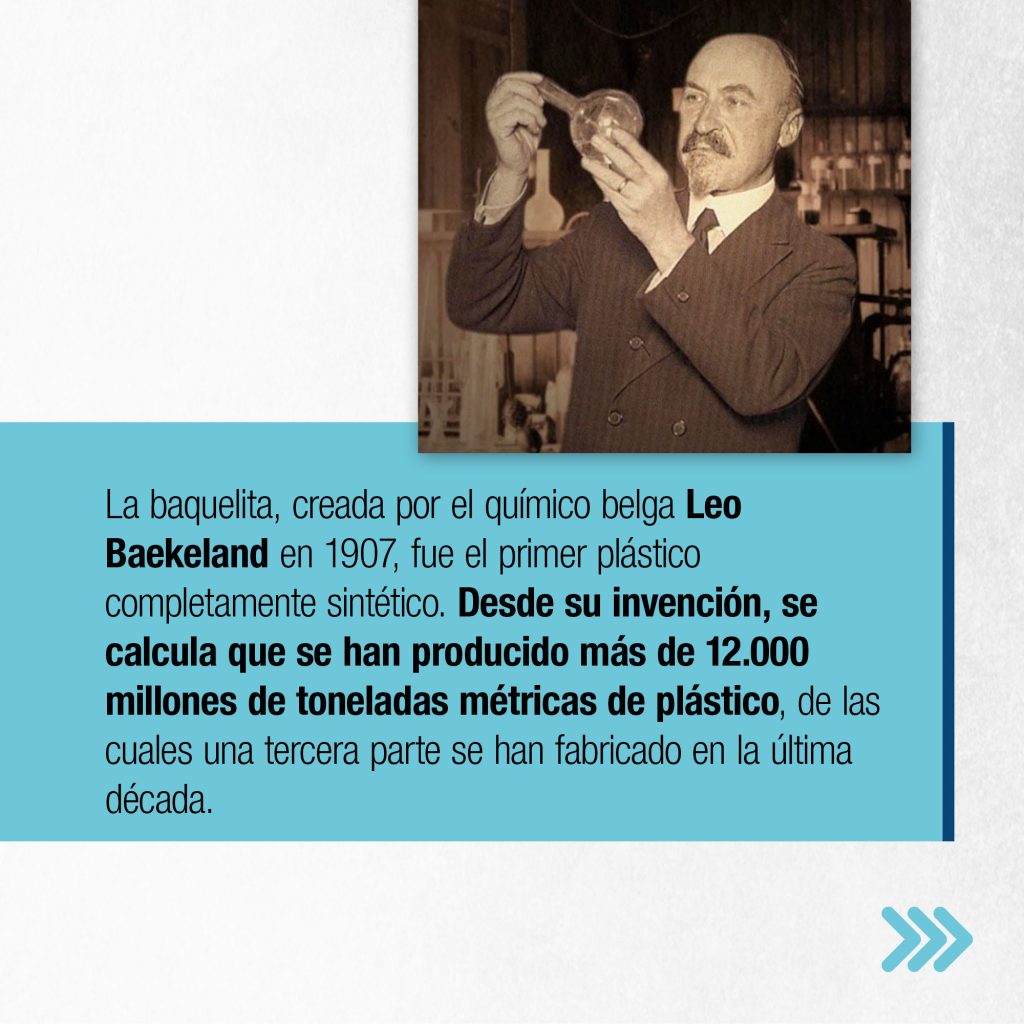

La baquelita, creada por el químico belga Leo Baekeland en 1907, fue el primer plástico completamente sintético. Sin embargo, fue a partir de la década de 1950 que la producción de plásticos experimentó un crecimiento acelerado, superando a la mayoría de otros materiales fabricados hasta el momento.

Tan solo en la última década, la producción de plásticos superó los 4.000 millones de toneladas métricas, y en total, se calcula que se han producido más de 12.000 millones de toneladas métricas, desde el primer plástico sintético hasta la actualidad.

De toda la cantidad de plástico producido, el 70% ha terminado como desecho, ya sea en vertederos, dispersos en el medio ambiente o incinerados. Dado que el plástico puede tardar más de 400 años en degradarse, la gran mayoría de este material aún persiste en alguna forma en nuestro planeta.

Estudios han demostrado que los residuos plásticos presentan serios problemas ambientales para ecosistemas y organismos, ya sean terrestres o marinos. En 2020 se estimó que en América Latina y El Caribe aproximadamente 3,7 millones de toneladas métricas de estos desechos estaban en riesgo de ingresar al océano, lo que representa una grave amenaza para la vida marina.

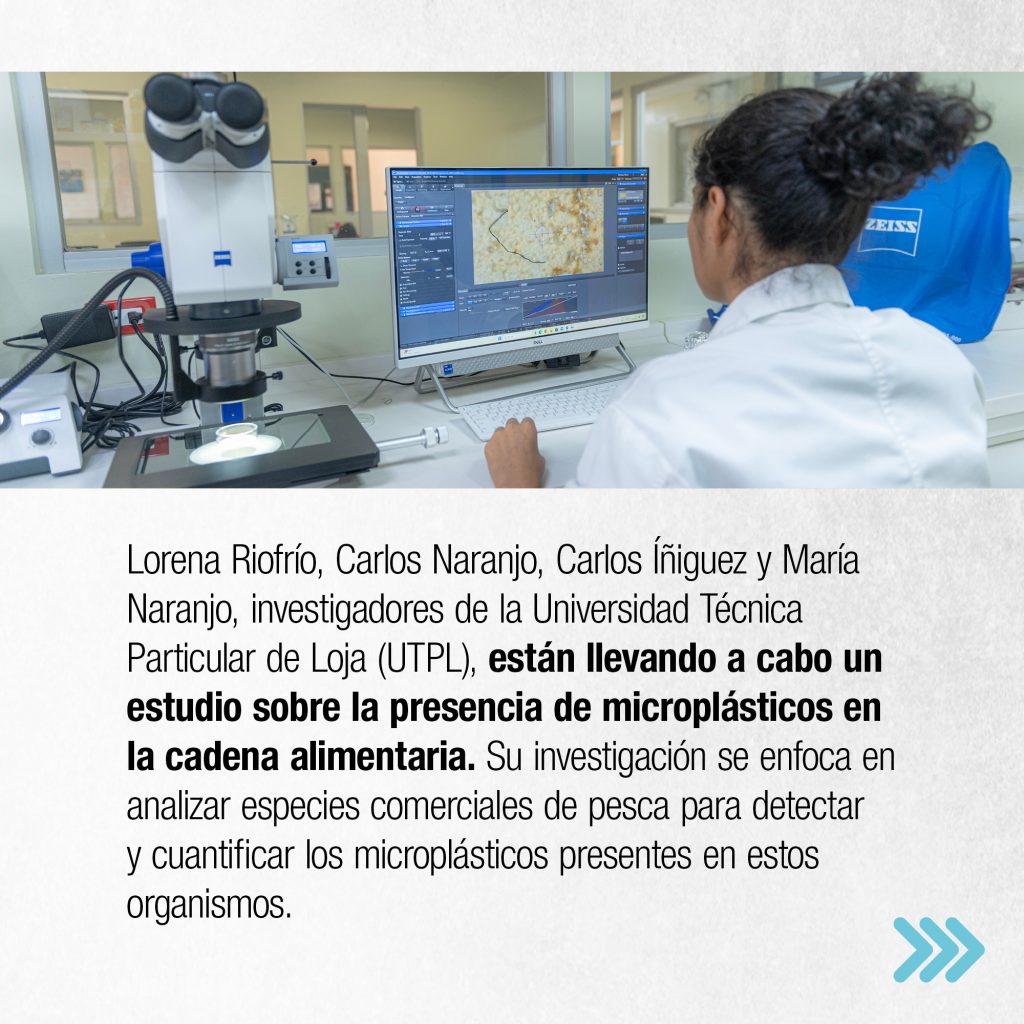

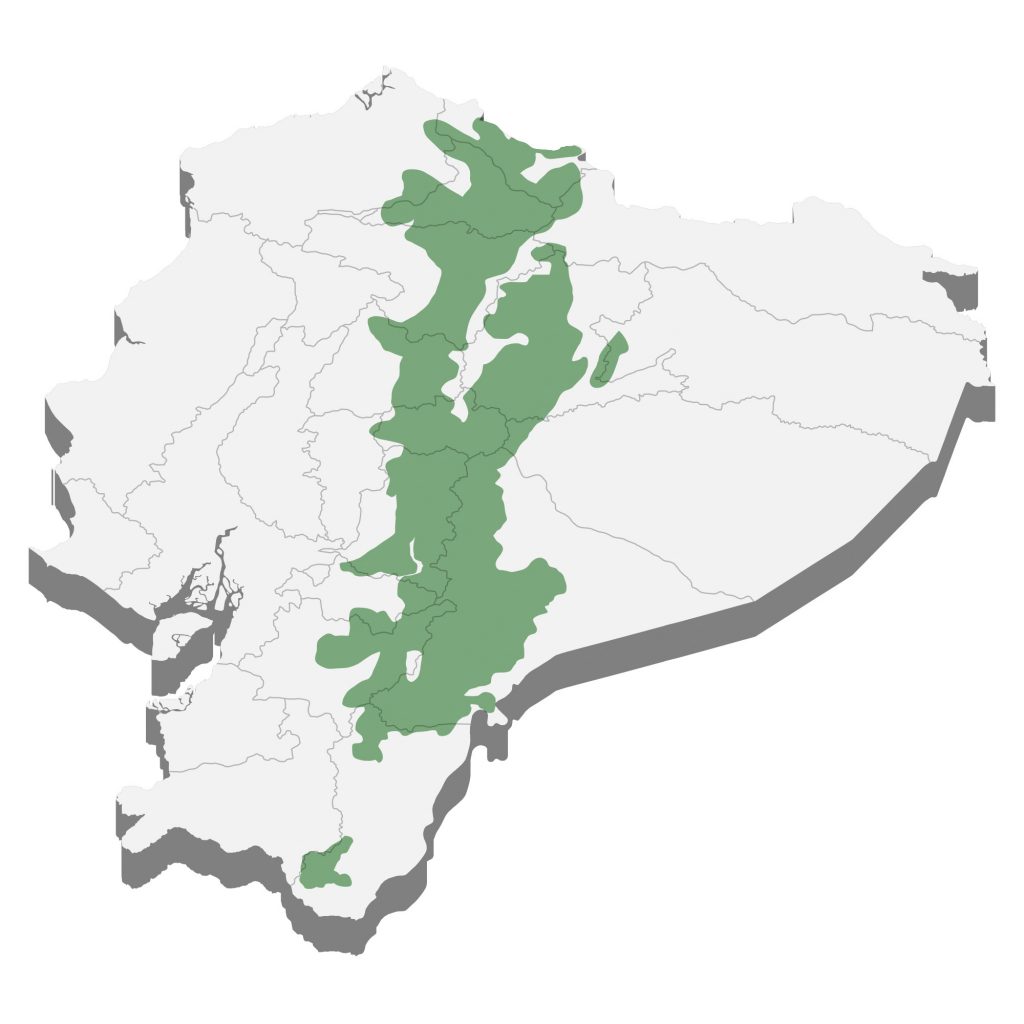

Conocer cómo afectan los microplásticos a las especies marinas, concretamente a las especies comerciales que se venden en mercados y supermercados, es una de las preguntas que se hicieron los investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja en el marco del proyecto “Vinculando la sociedad y la academia a través de la Biología. Fase 1: de la teoría a la práctica”, el cual se desarrolla en la carrera de Biología y que tiene a la provincia de El Oro como lugar de aplicación .

Lorena Riofrío, coordinadora del proyecto, explica que “este programa es extenso y cubre múltiples aspectos a través de diferentes proyectos. En los últimos tres ciclos, hemos trabajado con estudiantes universitarios, concentrándonos en el tema de los plásticos. Comenzamos una campaña en las comunidades del Archipiélago de Jambelí, enfocada en la limpieza de playas y en la concienciación de los residentes sobre la prevención de la contaminación, destacando los peligros asociados con el plástico”.

Otro de los objetivos que se marcaron fue determinar si había existencia de microplásticos en especies comerciales producto de la pesca. Según añade la investigadora, “comenzamos a analizar ciertos órganos como branquias, estómago, intestino, entre otros. Esto nos permite trazar una ruta para entender mejor qué está sucediendo con los microplásticos en estos peces”.

Hasta ahora, los resultados de la investigación en curso no son nada alentadores. De los 64 especímenes examinados, todos tienen presencia de microplásticos, hecho que confirma investigaciones previas que alertan sobre la presencia de estos residuos en especies marinas.

Los denominados microplásticos secundarios son pequeñas partículas, menores a cinco milímetros, que provienen de la fragmentación de plásticos más grandes, principalmente de productos de un solo uso como botellas, envases y bolsas. En el mar, se suma el problema del desecho de las redes de pesca, que cuando pierden su vida útil, son arrojadas al mar, causando muertes de especies marinas por atrapamiento, y su descomposición genera estos microplásticos que son ingeridos por la fauna marina.

Un aspecto que inquieta particularmente a Lorena es la presencia de microplásticos en los órganos reproductores de los peces examinados, lo cual supone una probable afectación negativa a su reproducción. La reducción del tamaño poblacional de varias especies a la vez podría desencadenar un efecto en cascada con consecuencias devastadoras para la vida marina.

Hasta ahora, Ecuador no ha implementado ninguna ley efectiva, ni ha experimentado un cambio cultural, ni ha desarrollado alternativas viables que reemplacen el uso de plásticos, especialmente aquellos de un solo uso. La investigadora enfatiza: “es importante ser completamente conscientes de los impactos que nuestras acciones generan sobre el planeta y todos los seres que lo habitamos. Desde el ámbito de la investigación, es esencial continuar con estudios detallados en esta área. Además, resulta crucial que los gobiernos se comprometan más y respalden estas investigaciones para impulsar cambios significativos”.