La presente investigación analiza la percepción de los posibles conflictos socio ambientales que se generan y desarrollan en las comunidades de la parroquia Los Encuentros, ubicada en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe. Se realiza una interpretación de la realidad local, considerando ciertos componentes, indicadores, variables sociales y ambientales que nos permitan identificar la problemática del sector, utilizando herramientas metodológicas de planificación, coordinación y análisis que conllevan a la identificación del conflicto y su transformación con base en el respeto a la naturaleza y los derechos colectivos. En este contexto el Observatorio de Conflictos Socio Ambientales (OBSA) de la Universidad Técnica Particular de Loja se encuentra ejecutando el proyecto denominado “Modelo de monitoreo de conflictos socio ambientales con un sistema de alerta temprana en Los Encuentros”.

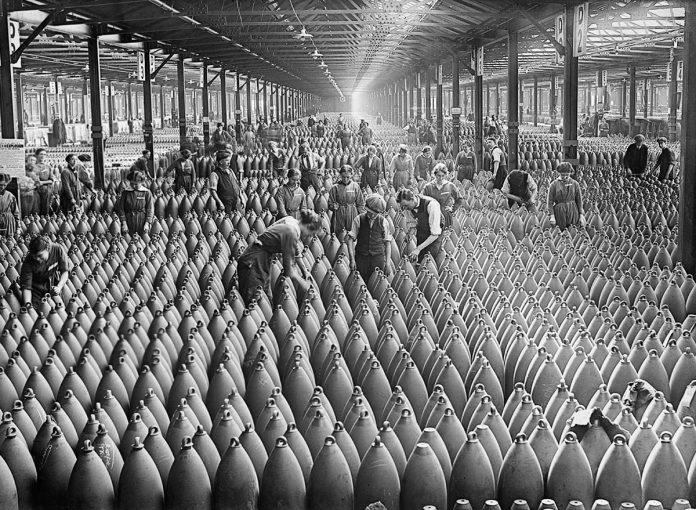

Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial fue también conocida como la Gran Guerra. Ocurrió en su gran mayoría en Europa. Empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania finalmente aceptó las condiciones del armisticio. Tras varios meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con la derrotada Alemania. Diez millones de soldados y doce millones de civiles murieron en los combates más las muertes producidas por la inanición, las enfermedades y el genocidio armenio por parte de los turcos que asoló la guerra. Fue considerado una de las guerras más mortíferas de la historia de la humanidad gracias a los nuevos avances tecnológicos (ametralladoras, tanques, gases, submarinos, aviones o dirigibles).

El 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo fue asesinado el futuro rey del imperio Austro-Húngaro Francisco Fernando de Austria y su esposa por un nacionalista serbio (Gavrilo Princip). Esto hace desencadenar una serie de declaraciones de guerra. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia; Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría; Alemania le declara la guerra a Serbia, Rusia y Francia; Inglaterra se la declara a Alemania. Y así se unen en uno u otro bando otros países (Italia, Japón, Portugal, Rumanía, Grecia, Bélgica y finalmente en 1917 Estados Unidos).

La Primera Guerra Mundial provocó grandes cambios políticos (la revolución rusa), sociales (el derecho al voto de las mujeres) y la independencia de diferentes naciones (Polonia, Checoslovaquia, Irlanda, etc…). Un hecho curioso fue la intervención de Ecuador. El gobierno del general Leonidas Plaza Gutiérrez se declaró neutral. Pero con el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno (1917) se declaró la guerra a Alemania y se enviaron a cuatro oficiales del ejército ecuatoriano (Enrique Vinueza, Clemente Canales, Víctor Seminario y Rafael Leal).

Una nueva especie diminuta de rana es descubierta por investigadores de la UTPL

Investigación realizada por: Paul Székely, Juan Sebastián Eguiguren, Diana Székely, Leonardo Ordóñez-Delgado, Diego Armijos, María Lorena Riofrío y Dan Cogalniceanu.

La descripción del Pristimantis tiktik es el resultado de más de tres años de colaboración entre especialistas del grupo de investigación “Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos” (EcossLab) de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL (Ecuador) y la Universidad “Ovidius” de Constanța (Rumania), el proceso fue liderado por el Dr. Paul Székely, docente investigador de la UTPL.

Esta investigación se realizó gracias al apoyo de las comunidades indígenas del cantón Saraguro y sus autoridades (Municipalidad de Saraguro), quienes han brindado su aval para el desarrollo de estudios científicos dentro de su territorio y han mostrado siempre su predisposición al trabajo coordinado con la Universidad.

Varias campañas de trabajo de campo han permitido contar con una línea base preliminar acerca de los anfibios que existen en el cantón Saraguro, entre ellas, algunas especies que son consideradas potencialmente como nuevas para la ciencia. Este es el caso de Pristimantis tiktik, cuya descripción científica fue plasmada en una publicación en la revista PLoS ONE, revista de renombre en temas biológicos y ecológicos a nivel mundial. El documento incluye su descripción morfológica, su caracterización genética, descripción de su canto, análisis de distribución y la evaluación preliminar de su estado de conservación.

Esta nueva especie de anfibio fue descubierta en un área restringida de los Andes del sur de Ecuador. Se trata de una diminuta ranita (cutín) cuyos machos emiten un particular llamado, que consiste en una serie larga y repetitiva de “tik tik tik”, similares al sonido de un reloj, de ahí su nombre Pristimantis tiktik sp. nov. Este llamado, que puede durar probablemente toda la noche, lo hacen los machos de la especie, para atraer a potenciales parejas. El cutín tiktik fue registrado dentro del rango altitudinal de 3.000 a 3.400 m.s.n.m. en pajonales y matorrales de páramo, sitios en los que la temperatura por la noche con frecuencia, puede descender a cinco grados centígrados o menos.

Escucha el llamado del Pristimantis tiktik.

El género Pristimantis es el más diverso entre los vertebrados del planeta, con más de 520 especies descritas hasta la actualidad. Este es el resultado de un evento de mega-radiación que ha permitido que el género albergue el 7% del todas las especies de anfibios conocidos. Esta notable diversidad se debe a su evolución de desarrollo directo, es decir, sin pasar por las fases conocidas (huevos, renacuajos y ranas), eliminando así la dependencia de estas especies a los cuerpos de agua para su reproducción. Esta adaptación, única, junto con una baja capacidad de dispersión, gran variabilidad en el tamaño corporal y alta sensibilidad a factores climáticos, han favorecido a este grupo para lograr elevadas tasas de especiación, debido a sus rangos de distribución generalmente pequeños. Las ranas cutín son significativamente vulnerables a alteraciones de hábitat y al cambio climático.

Ecuador es un “hotspot” (punto caliente) de biodiversidad, posee la mayor diversidad de especies de anfibios en relación con el tamaño del país a nivel global; y, el 38% de las especies de anfibios conocidas en su territorio son cutínes, más de la mitad (56%) no se encuentran en ningún otro lugar en el mundo. La diversidad de este género está lejos de estabilizarse, ya que su tasa de descripción no ha disminuido, especialmente desde el advenimiento de diversas técnicas moleculares, que han facilitado el descubrimiento de la diversidad escondida existente en este grupo faunístico de caracteres morfológicos similares.

Este descubrimiento y muchas otras especies de anfibios, recientemente descritas, revelan el limitado conocimiento de la biodiversidad en el Neotrópico. Varias de estas especies están amenazadas de extinción, principalmente por los elevados niveles de presión antrópica. Entre las actividades más peligrosas para estas especies constan la deforestación, minería, contaminación e introducción de especies exóticas. Es muy probable que muchas especies de ranas, desaparecerán incluso antes de que se las describa formalmente.

La localidad tipo de esta nueva especie para la ciencia, corresponde a una pequeña área de páramo, conocida como el complejo de humedales de Oña, Nabón, Saraguro y Yacuambi; y, se localiza en el centro del recientemente propuesto Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, estrategia regional de conservación que tiene como objetivo principal promover procesos de conservación local, que disminuyan las amenazas y fuentes de presión de la biodiversidad en los Andes de Centro y Sur de Ecuador.

El Pristimantis tiktik sp. nov. Se encuentra en peligro de extinción según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que su distribución total es menor a 200 km2, se la conoce de una sola localidad; y, el territorio de donde procede no forma parte de ninguna área protegida perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. Además, esta zona se encuentra rodeada casi en su totalidad de concesiones mineras, presencia de especies exóticas como lo son las plantaciones de pino (Pinus sp.), enfrenta el pastoreo de ganado, incendios en época seca y la presencia de varias vías que atraviesan este páramo y han sido construidas sin ninguna previsión técnica, estudios de factibilidad o normas ambientales.

De manera adicional, para la UTPL, esta descripción constituye un hito importante, ya que la descripción de esta especie representa el primer “holotipo” (espécimen colectado a partir del cual se realizó la descripción original de la especie) de un vertebrado depositado en el Museo de Zoología de la Universidad (MUTPL).

Investigadores:

Paul Székely: Docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Sus principales intereses de investigación son la sistemática, ecología evolutiva y la conservación de los anfibios. Además, posee experiencia en la gestión de áreas protegidas, habiendo trabajado y coordinado varios proyectos de conservación.

Juan Sebastián Eguiguren: Biólogo investigador graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Sus principales intereses de investigación se enfocan en taxonomía y sistemática de hongos de la región sur del Ecuador. Desde 2016, trabaja en programas de rescate y reubicación de flora y fauna silvestre en áreas de alta sensibilidad biótica en la Cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe, Ecuador.

Diana Székely: Doctorante (c) por la Universidad Ovidius Constanța, Rumania y la Universidad de Lieja, Bélgica. Su investigación actual se centra en las adaptaciones comportamentales y ecológicas a los ambientes secos de las especies de anfibios fosoriales. Desde 2014, trabaja como investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Técnica Particular de Loja.

Leonardo Ordóñez-Delgado: Docente investigador e integrante del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sus principales intereses de investigación se centran en temas de historia natural y ecología de la fauna de Ecuador, con énfasis en aves. Además, posee experiencia en la declaratoria y gestión de áreas protegidas y proyectos de conservación y desarrollo.

Diego Armijos: Doctorante (c) por la Universidad Rey Juan Carlos, España. Docente investigador e integrante del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sus principales intereses de investigación se centran en temas de sistemática, ecología evolutiva y la conservación de los anfibios del neotropico.

María Lorena Riofrío: Docente Investigadora y Directora de la Titulación de Biología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Doctora en Manejo y Gestión de Recursos Fitogenéticos de la Universidad Politécnica de Madrid, España.

Dan Cogalniceanu: Profesor en la Universidad Ovidius Constanţa (Rumanía), profesor visitante en la Universidad Central Europea (Budapest, Hungría). Miembro de la Academia Rumana de Ciencias. Profesor invitado DAAD a la Universidad Técnica de Eberswalde (Alemania), Fulbrighter Senior en los Estados Unidos e investigador Prometeo en Ecuador. Su experiencia laboral fuera de Europa incluye EE. UU., Qatar, Argentina y Ecuador. Ha publicado más de 100 trabajos de investigación y es autor de varios libros y capítulos.

Perspectivas de investigación (Agosto – Septiembre 2018)

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR EL MUNDO

La Vinculación con la sociedad de la UTPL tiene la visión de generar innovaciones sociales que mejoren la calidad de vida de las personas, articular proyectos utilizando la información de los Observatorio y aportando al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS con la participación de los estudiantes, docentes y actores sociales.

La UTPL dentro de sus líneas estratégicas se ha planteado el contribuir al desarrollo de la sociedad a nivel local, nacional e internacional, con la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS como Programas de Vinculación. El motivo es que el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas.

Esta estrategia tiene el objetivo de fortalecer la trasparencia de capacidades y conocimiento a la sociedad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos impulsando la gestión inteligente del territorio, mayor eficiencia y eficacia en el manejo de recursos y el uso de herramientas TIC (SmartLand), utilizando como enfoque la innovación social. Esto permite el desarrollo o implementación de nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que satisfacen una necesidad social de modo más efectivo que las soluciones existentes y potencian la capacidad de actuar de la sociedad. Conoce más, a continuación…

Contenido:

- Opinión: Conocimiento e innovación para transformar el mundo. Pág. 2.

- Q1 – Scopus, la cima de la divulgación científica. Pág. 3.

- Educomunicación para enseñar a jóvenes a usar tecnología dentro y fuera del aula. Pág 4.

- Leer para Crear, una iniciativa que contribuye a la cultura ecuatoriana. Pág. 6.

- El petróleo del Yasuní: ¿Beneficio o perjuicio?. Pág. 9.

- Entrevista a Fausto López: “Es vital conservar los manglares porque dan seguridad alimentaria y son hábitat de las primeras fases de vida de los peces”. Pág. 10.

- Necesidades y oferta de formación del profesorado universitario. Pág. 12.

Beneficios de la lactancia materna

¿Qué ventajas representa para el niño recibir exclusivamente leche materna por 6 meses?

Contiene todos los nutrientes que el bebé necesita para crecer y desarrollarse sano, fuerte e inteligente. Los niños que son amamantados por periodos más largos tienen menor morbilidad o mortalidad infecciosa, un menor número de maloclusiones dentales, es decirmal alineamiento de los dientes, y mayor desarrollo de la inteligencia que aquellos que son amamantados por periodos más cortos o no son amamantados.

Contiene anticuerpos especiales que protegen al bebé contra infecciones respiratorias, gripe, asma, infecciones de oído, diarreas, alergias y otras enfermedades; es de fácil digestión y evita el estreñimiento.

El aumento de la lactancia materna previene de aproximadamente 823.000 muertes infantiles y 20.000 muertes por cáncer de mama cada año.

¿La alimentación con leche materna tiene algún impacto en el estado nutricional y enfermedades crónicas?

Los metanálisis existentes y actualizados sobre las asociaciones entre la lactancia materna y los resultados relacionados con las enfermedades no transmisibles coinciden que los periodos de lactancia más largos se asociaron con una reducción del 26% en las probabilidades de sobrepeso u obesidad.

En cuanto a la incidencia de la diabetes tipo 2, los resultados agrupados de algunos estudios relevantes estiman una reducción del 35% de contraer esta enfermedad.

¿Qué beneficios representa para la madre?

Previene el cáncer de mama, aumenta el espaciamiento de los nacimientos, reduce el riesgo de contraer diabetes y cáncer de ovario.

En los países de altos ingresos, la lactancia, tiene una duración más corta que los de bajos ingresos e ingresos medios. Sin embargo, incluso en los países de ingresos bajos y medios, sólo el 37% de los lactantes menores de seis meses son amamantados exclusivamente.

Resultados de estudios con técnicas biológicas modernas sugieren la existencia de mecanismos novedosos que caracterizan a la leche materna como una medicina personalizada para los infantes.

La promoción de la lactancia materna es importante tanto en los países ricos como en los pobres, y podría contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible como es poner fin de aquí al 2030, a todas las formas de malnutrición, como la emaciación o desnutrición grave en los niños lactantes y menores de 5 años.

¿Cuál es el impacto económico y epidemiológico?

La lactancia materna representa un impacto económico, por cada duplicación del producto interno bruto nacional por persona, la prevalencia de la lactancia materna a los 12 meses disminuye en 10 puntos porcentuales.

Desde el punto de vista epidemiológico la decisión de amamantar a un niño tiene importantes efectos a largo plazo sobre la salud, la nutrición, el desarrollo del niño y la salud de las mujeres. Posiblemente no hay ningún comportamiento de salud que pueda producir resultados tan variados y ventajosos en las dos personas que intervienen, la madre y el niño. Los resultados de la inmunología, la epigenética, el microbioma y los estudios con células madre realizados en las últimas dos décadas, dilucidan los posibles mecanismos a través de los cuales la lactancia materna puede mejorar los resultados, probablemente irán seguidos de otros descubrimientos aún más emocionantes de las ventajas proporcionada por la leche humana.

¿En qué momento se debe iniciar la alimentación del recién nacido?

La OMS recomendó, desde hace más de 25 años, comenzar a amantar al recién nacido durante la primera hora de vida, ya que al iniciar tempranamente la lactancia, más rápido se produce el líquido inicial.

Lo ideal es que se comience en la primera hora para que no haya necesidad de darle otro alimento. Se recomienda que, una vez que el niño haya nacido, se haga el proceso de apego precoz y el personal médico ayude a la madre para darle leche a su hijo

Sin embargo, sólo la mitad lo hace en este lapso, a pesar que los análisis mundiales muestran que más del 80% de los recién nacidos reciben leche materna.

Debido a que ahora el 60% de los partos del mundo son asistidos por profesionales calificados es posible aumentar la promoción del inicio temprano. En la mayoría de los países, las tasas de lactancia materna exclusiva están muy por debajo del 50% y la correlación con la duración de cualquier lactancia materna sólo es moderada. Este hallazgo indica la necesidad de adaptar las estrategias de apoyo a la lactancia a las modalidades específicas existentes en cada país.

Evaluación visual en los niños

Hablaremos sobre el cuidado y prevención de los ojos en los niños para una correcta visión.

Indicaciones y riesgos de la liposucción

Indicamos los riesgos y prevención, al momento de realizarse una liposucción y los cuidados posteriores a la misma.

Displasia de cadera

Trataremos la temática de la luxación de cadera, en niños desde el nacimiento y los cuidados a tener en cuenta.

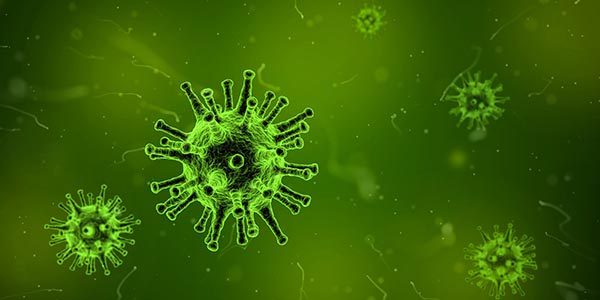

Prevención H1N1

Tomar las recomendaciones necesarias para prevenir el contagio de la enfermedad H1N1, y estar protegido antes de contraer el virus.